スーパー運営の基本

はじめに

「どの商品が売れているのか?」「利益に貢献しているのはどれか?」

スーパーマーケットの店長・管理職であれば、一度は考えたことのある疑問です。

しかし、感覚だけで売場を作っていないでしょうか?それではロスや機会損失が発生し、利益を取りこぼしてしまいます。

そこで活用したいのが「ABC分析」です。

これは、商品の販売実績や利益率に基づいて、商品をA・B・Cの3つのランクに分類し、重点的に管理するための手法です。

この記事では、スーパーマーケット初心者でも実践できるABC分析の基礎から、売場づくりや在庫管理への活かし方まで、実例を交えてわかりやすく解説していきます。

ABC分析とは?

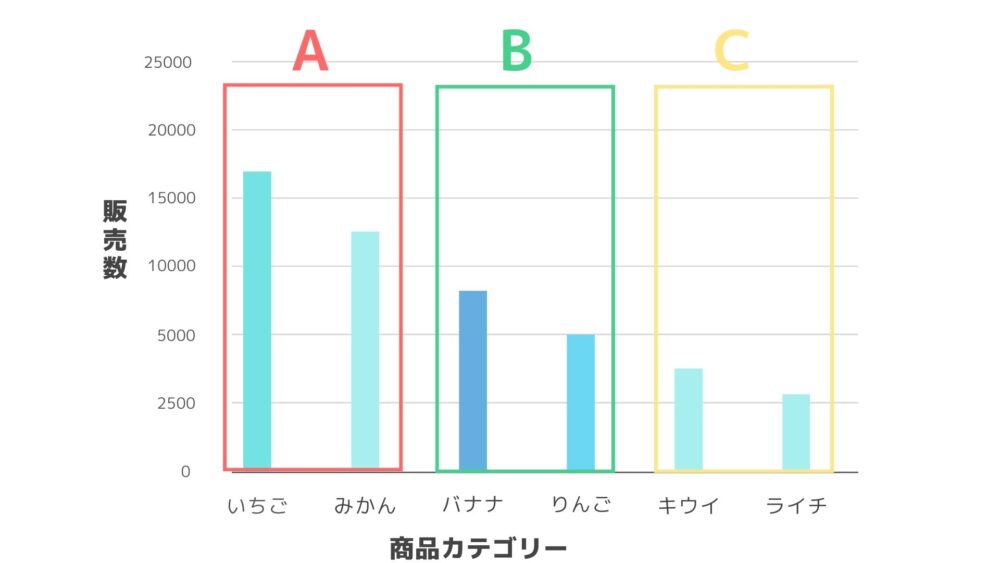

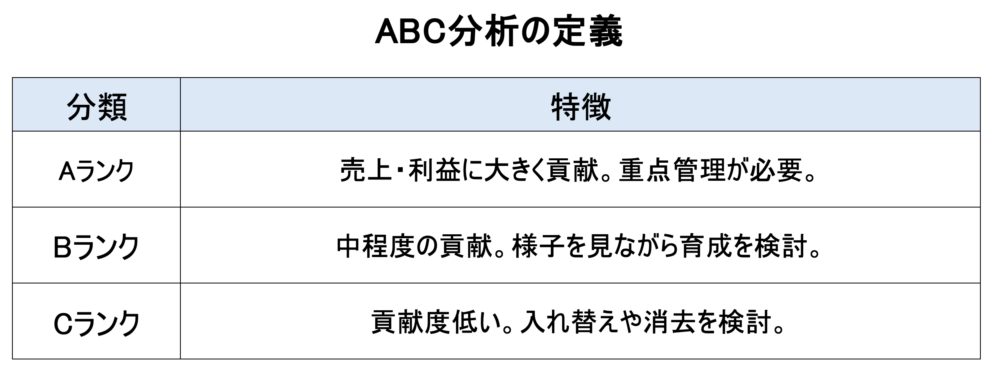

ABC分析の定義

ABC分析は、パレートの法則(80:20の法則)をもとにした管理手法です。

「上位20%の商品が売上の80%を占める」という原理に基づき、商品を以下のように分類します。

なぜABC分析が重要なのか?

スーパーマーケットでは、商品数が数千〜数万点に上ります。そのすべてを均等に扱うことは現実的ではありません。

ABC分析を活用することで、限られた時間や人材、スペースを「売上・利益に直結する商品」に集中させることができるのです。

ABC分析のやり方(基本手順)

では、実際にABC分析を行うためのステップを見ていきましょう。

ステップ①:分析対象のデータを用意する

必要なデータは以下の通りです。

• 商品コード

• 商品名

• 販売点数 or 売上高

• 粗利額(利益率)

これらのデータはPOSレジやExcelの販売実績から抽出できます。

ステップ②:売上または利益額で降順に並べる

次に、販売点数・売上・利益額のいずれかで降順に並べます。

例えば粗利額で並べた場合、「利益を稼いでいる商品」から順に並ぶことになります。

ステップ③:累計比率を出してランク付けする

累計比率を計算し、以下のようにランク分けをします。

• 上位70%まで → Aランク

• 次の20% → Bランク

• 残り10% → Cランク

この比率は一例であり、店舗の方針や業態により調整可能です。

ステップ④:視覚化する(グラフ化)

ExcelやBIツールなどでグラフ化すると、視覚的に優先順位が分かります。

以下のような棒グラフが典型的です。

(※ここにABC分析の参考画像を貼ると効果的です)

売場作りに活かすABC分析の実例

ここでは、実際のスーパーマーケットでの成功事例をもとに、ABC分析の活用方法を紹介します。

事例①:Aランク商品を強化して売上UP

ある店舗では、ABC分析で発見されたAランク商品に絞って以下の施策を行いました。

• 売場の目立つ位置に展開

• 陳列量を2倍に

• 試食販売やレシピ提案で訴求

結果、売上が前月比で15%アップ。

重点管理の効果が数値で表れた好例です。

事例②:Cランク商品を整理して利益改善

逆にCランク商品は売場のスペースを取るだけで回転が悪く、在庫ロスにもつながっていました。

この店舗ではCランク商品の棚割を縮小し、以下のような対応をしました。

• 類似商品との統合

• 新商品の導入

• 売場スペースの再配置

結果、売場の回転率と利益率が改善され、棚あたりの売上効率も向上しました。

ABC分析と利益率の関係

ABC分析は販売点数や売上金額だけでなく、「利益率」を意識して行うことも非常に重要です。

粗利額ベースのABC分析

売上ベースのABC分析では、単価が高い商品ばかりがAランクに偏ることもあります。

しかし、利益率の高い商品が必ずしも売上上位とは限りません。

たとえば、以下のようなケースがあります。

このように、利益ベースで見た場合に真の“稼ぎ頭”が見えるのが、ABC分析の強みです。

ABC分析の注意点と限界

一時的な売れ行きに注意

季節商品やセール品など、一時的に売れた商品がAランクに入ることがあります。

トレンドや時期要因を加味したうえで評価しましょう。

利益貢献度と売場戦略のバランス

高利益でも回転率が悪ければ在庫リスクが高まります。

また、低利益でも集客力のある目玉商品(集客商品)は必要です。

ABC分析は「万能」ではなく、他の指標(値入率、回転率、客数など)と組み合わせて総合的に判断しましょう。

まとめ:ABC分析は“戦略的”に使うのが鍵

スーパーマーケットでのABC分析は、売れ筋商品・死に筋商品の可視化だけでなく、

• 売場の棚割の見直し

• 販促戦略の立案

• 在庫管理の最適化

• 利益率の改善

など、多くのメリットがあります。

特にこれから店舗を改善しようとしている店長やバイヤーにとっては、「第一歩として導入すべき分析手法」といえるでしょう。

コメント