第1章:そもそもカスハラとは?|線引きと対応の考え方

スーパーマーケットの店頭では、理不尽な要求や不適切な言動に直面することが珍しくありません。

しかし、それが「カスタマーハラスメント(カスハラ)」に該当するかどうか、判断が難しいケースも多いのが実情です。

「クレーム」と「カスハラ」の違いとは?

クレームとは、本来の意味では「正当な不満や苦情」です。たとえば「この商品が傷んでいた」「レジの対応が遅かった」といった指摘は、業務改善に活かすべき声です。

一方、カスハラは以下のような【理不尽・悪質・継続的】な行為を指します。

- 大声で怒鳴る、暴言を吐く

- 店内で他の客や従業員に恫喝まがいの行動

- 無理な要求(値引きの強要・謝罪の土下座など)

- 同じ要求を何度も繰り返し、業務を妨害する

- スタッフの外見・人格への攻撃

こうした行為は「サービスへの不満」ではなく「嫌がらせや威圧」を目的としたハラスメントです。

カスハラを見極めるチェックポイント

現場で「これはカスハラか?」と迷った際には、以下をチェックしましょう。

- 苦情の内容がサービス改善につながるか?

- 言動に脅しや人格攻撃が含まれていないか?

- 一方的に長時間拘束されていないか?

- 対応の範囲を超えた不当な要求か?

1つでも該当する場合は「ハラスメント」として上司にエスカレーションするべきです。

行政機関が示す定義

厚生労働省は2022年にカスハラの対策企業マニュアルを作成し、以下のように定義しています。

顧客などからの著しい迷惑行為により、労働者の就業環境が害されること

— カスタマーハラスメント対策企業マニュアル

企業側には「カスハラから労働者を守る義務」があると明文化されました。

店舗側の課題:見過ごされやすい「グレーゾーン」

「クレーム」と「カスハラ」の線引きが曖昧なまま放置されると、スタッフは委縮し、対応に自信を持てなくなります。

店舗運営者や店長がまず取り組むべきは、「どこからがカスハラか?」という共通認識を作ることです。

次章では、このようなカスハラへの対応として、実際に店舗で機能する5つの手順を具体的に解説します。

第2章:“カスハラ対応マニュアル”に盛り込むべき5つの基本手順

実際に店舗で起こるカスハラに、誰が対応しても適切に処理できるようにするためには、「対応マニュアル」の整備が欠かせません。ここでは、スーパーマーケット現場に特化した5つの手順と、それぞれに使える具体策を3パターンずつご紹介します。

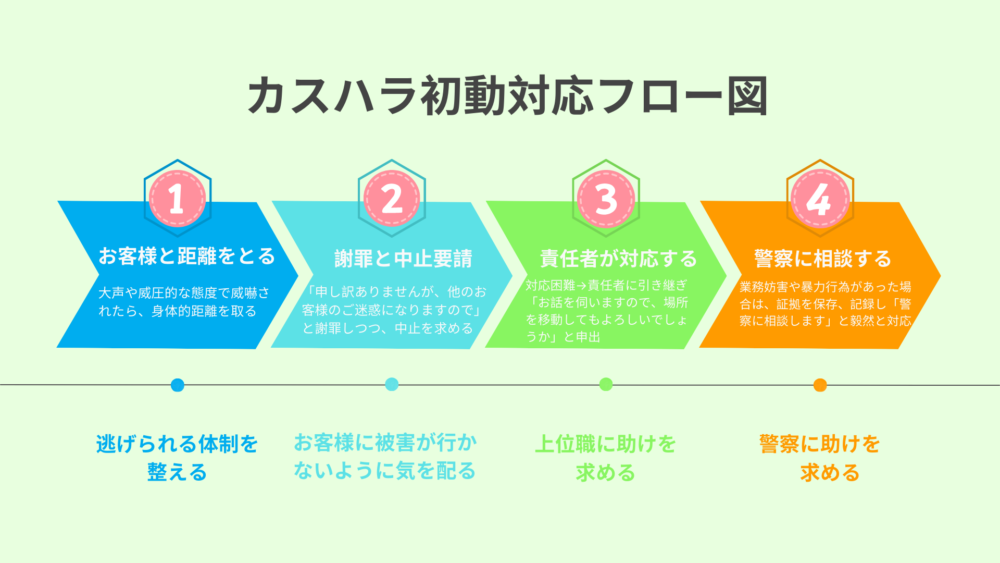

初動対応のルールを全スタッフで共有

結論: 最初の対応が現場での被害拡大を防ぐカギです。

具体策

- レジ担当が「無言で赤札をレジ台に置く」ことでヘルプ要請の合図を送る

- サービスカウンター横に「緊急対応ベル」を設置し、目立たず通知可能にする

- 応援スタッフは、1名が接客代行・1名が記録係と役割分担する

記録と証拠を即残す文化の構築

結論: 状況証拠の有無は、対応の正当性や、法的対処を考える上でも極めて重要です。

具体策:

- 「トラブル報告カード」に日時・担当者・内容・対処を手書きで即記録

- 店舗内で録音が可能な場合は、音声メモを録っておく(事前に了承取得)

- 防犯カメラの死角を把握し、できるだけ録画が残る場所で対応するように習慣づける

スタッフ任せにしない「即役職者対応」体制

結論: 現場に任せすぎない「管理職の即時介入」が安心感と被害最小化につながります。

具体策:

- 「3分以上話が続くクレーム」は必ず管理職にバトンタッチするルールを設ける

- 店長または主任は「対応途中からでも割って入る」訓練をしておく

- 出勤時に“即時対応シフト”として誰が介入役か決めて共有

クレーム処理のテンプレート化と返答例

結論: 現場スタッフは“どう言えばよいか”に悩みます。テンプレ化が対応のブレをなくします。

具体策:

- 「申し訳ございません。私では判断ができかねますので、責任者をお呼びいたします」

- 「お客様のご意見は今後の参考とさせていただきます。ご協力ありがとうございます」

- 「恐れ入りますが、店の方針として値引き対応はいたしかねます。ご了承くださいませ」

心のケアと報告体制の構築

結論: 対応後の“心の消耗”を放置しない体制づくりが、定着率を左右します。

具体策:

- クレーム後に必ず「店長からの声かけタイム」を1〜2分設ける

- 月1回の「ハラスメント共有ミーティング」を実施(内容は守秘)

- スタッフルームに「匿名メッセージボックス」を設置し、困りごとを吸い上げる

この5つの手順をマニュアル化し、全スタッフで共有・反復することで、誰でも迷わず対応できる体制が整います。

次章では、実際の店舗での成功例・失敗例を取り上げながら、制度を形骸化させない工夫を紹介します。

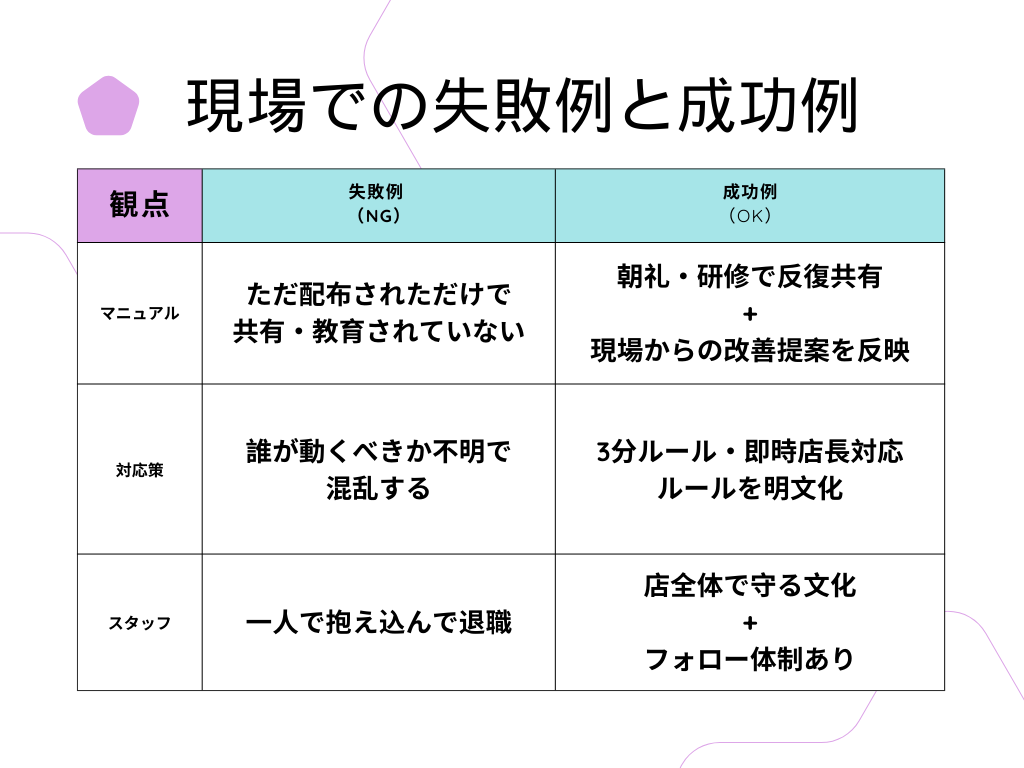

第3章:現場での失敗例と成功例|制度を形骸化させない工夫

カスハラ対策マニュアルを作成したとしても、それが「現場で機能するかどうか」は別問題です。実際、多くの店舗では、形式だけ整えて運用されていない例が少なくありません。

この章では、スーパーマーケットでよく見られる失敗例と、制度を機能させた成功例を紹介します。

失敗例1:スタッフ任せにしてしまい、精神的負担が蓄積

背景:

「お客様第一」を強調しすぎるあまり、若手スタッフが理不尽な要求にも一人で対応。

相談しづらい雰囲気もあり、トラブルがあっても言い出せず、最終的に退職に至った。

問題点:

- 上司が介入するタイミングを明文化していなかった

- スタッフが“我慢することが仕事”だと誤解していた

教訓:

- 「自分で抱え込まないでいい」という空気づくりとルール化が必要

失敗例2:マニュアルはあるが、共有・更新されていない

背景:

本部で作られた立派なマニュアルが存在したが、店舗スタッフが内容を理解しておらず、対応方法がバラバラ。

あるトラブルでは誤解を招き、二次クレームに発展。

問題点:

- 研修や朝礼での定期的な共有がなかった

- 更新履歴がなく、現場の変化に対応できていなかった

教訓:

- 実用されるマニュアルとは「現場と一緒に育てるもの」

失敗例3:責任の所在があいまいで、誰も動けなかった

背景:

クレームを受けた際、担当者が「主任か副店長に任せるべきか」で迷い、対応が遅れて悪化。

結果的に「誰も動かなかった」という印象をお客様に与えてしまった。

問題点:

- 対応フローが曖昧で、判断基準が不明確

- “責任を取る人”が明文化されていなかった

教訓:

- 店舗内での“対応役割分担”を平時から明確にする必要がある

成功例1:対応カードで即エスカレーションが定着

実践内容:

トラブル時に使用する「カスハラ対応カード」をスタッフ全員に配布。

カードを提示するだけで、主任や店長が即応する仕組みを導入。

成果:

- 対応のバラつきが減り、スタッフの安心感が向上

- 対応スピードも上がり、クレーム長期化が減少

成功例2:月1回の事例共有で意識と改善が循環

実践内容:

月1回、朝礼や終礼で「実際にあったトラブル事例の共有と振り返り」を実施。

内容はスタッフの匿名共有で、責任追及ではなく“どうすれば良かったか”を考える場に。

成果:

- 経験の少ないスタッフもノウハウを共有できる場になった

- 「次はこうしてみよう」という前向きな雰囲気が生まれた

成功例3:マニュアルを“自分ごと化”できた研修設計

実践内容:

店舗ごとに「想定トラブルをもとにしたロールプレイ研修」を行い、マニュアル内容を現場スタッフが自分たちで再確認・改善。

成果:

- 現場スタッフからマニュアル改善の提案が出るようになった

- 自ら考える姿勢が根づき、現場の対応力もアップ

次章では、法令と世の中の動きから見た「企業が求められる責任と備え」について詳しく解説します。

第4章:厚労省・消費者庁が示す企業の責任

カスタマーハラスメントに関する対応は、もはや“店舗判断の自由”ではなく、企業としての義務の一部になりつつあります。

ここでは、厚生労働省や消費者庁が示しているガイドラインの概要と、それに基づいて企業がとるべき対応について解説します。

厚生労働省の見解と「企業の義務化」の動き

厚労省は2022年に発表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」にて、次のように定義を示しています。

「顧客などからの著しい迷惑行為により、労働者の就業環境が害されること」

— カスタマーハラスメント対策企業マニュアル

この文書の中では、企業に対し次の3点の対応を推奨しています。

- ハラスメント防止のための方針を社内で明文化

- 社員への教育・研修の実施

- 実際に起きた際の相談・対応体制の整備

これらはすでに「パワハラ防止法」の企業責任に類似しており、今後義務化される可能性も高いと考えられます。

就業規則や労務管理への反映が求められている

大手流通業界ではすでに「カスハラ規定」を就業規則に盛り込む企業が増えています。

たとえば:

- 「著しい迷惑行為を受けた場合、上長への即報告を義務化」

- 「ハラスメント対応の教育を年1回以上実施」

- 「匿名相談窓口と精神ケアの導入」

中小規模のスーパーマーケットにおいても、こうした流れに備え、規定と教育体制の整備を急ぐ必要があります。

店舗運営者・店長がすべき“法対応の準備”

マニュアルやフローを整えるだけでなく、「法的リスク」への備えも不可欠です。

おすすめ対応例:

- 労基署や社労士と連携して就業規則への反映を進める

- カスハラ発生時の証拠(記録・録音)をルール化

- ハラスメント防止義務に違反しないためのチェックシート導入

次章では、こうした社会的背景をふまえて、店長として“明日からできるアクション”をまとめます。

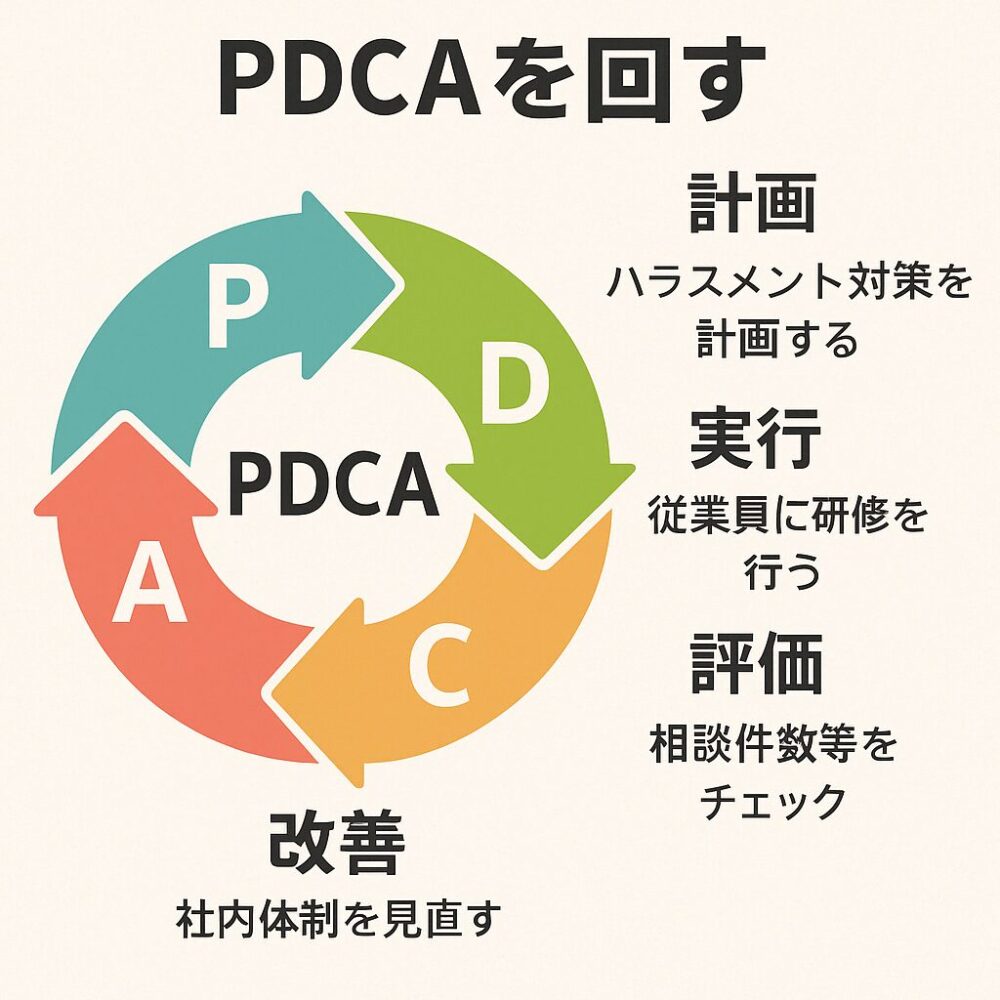

第5章:明日からできるカスハラ対策|店長のアクションチェックリスト

カスハラ対策は一度で完成するものではなく、日々の積み重ねと文化づくりが重要です。

ここでは、店長・チーフクラスの皆さんが“明日から実行できること”をチェックリスト形式でまとめました。

【アクションチェックリスト:店舗対応編】

- クレーム発生時の「初動対応フロー」をスタッフと共有している

- トラブル報告用の記録用紙やフォームを用意している

- 防犯カメラの録画エリアや死角を把握している

- ヘルプコールや無線の使い方を全員が理解している

- 管理職の「介入ルール(〇分以上で店長対応)」がある

【アクションチェックリスト:教育・マニュアル編】

- カスハラ対応マニュアルを配布・共有している

- 朝礼・終礼などで、対応例を定期的に共有している

- 年1回以上、研修・ロールプレイを実施している

- 新人研修で「自分で抱え込まなくてよい文化」を伝えている

- 店舗独自のテンプレートや応対例を整備している

【アクションチェックリスト:精神的ケア・フォロー体制】

- クレーム後に「声かけフォロー」を必ず実施している

- 匿名で相談できる窓口(ボックス・チャット)がある

- 定期的なハラスメント共有ミーティングを実施している

- 店長自身が「守る姿勢」を言葉にして示している

- 辛かった体験を“店全体で共有・改善”する風土がある

【実務に使える!Excelチェックリスト配布中】

スタッフへの共有や朝礼・週次チェックで活用できる「カスハラ対策チェックリスト」

※スタッフルームに印刷して貼っておくのもおすすめです!

まとめ:スタッフを守ることはお店を守ること

カスタマーハラスメント対策は、ただの危機管理やクレーム対応マニュアルではありません。

それは「働く人を守り、健全なサービス提供を実現するための文化づくり」です。

店舗の“顔”はスタッフ。守ることが売上につながる

スタッフが安心して働ける環境があるからこそ、笑顔や丁寧な接客が生まれます。

「またこのお店に来たい」と思ってもらえる理由の多くは、接客の印象であり、それはスタッフ一人ひとりの“心の余裕”から生まれます。

つまり、カスハラ対策は間接的に「売上・リピーター・評判」を守る行動なのです。

「店長の行動」で店舗文化は変えられる

ルールやマニュアルを作るだけではなく、「店長自身の姿勢」が何より大きなメッセージになります。

- 「一人で抱えなくていい」

- 「困ったら必ず店長が出る」

- 「あなたを守るルールがある」

こうした言葉を“日常的に届ける”ことが、スタッフの安心感・定着率・モチベーションに直結します。

まとめのアクションプラン

- カスハラを“全員で対応する文化”をつくる

- スタッフの心を守ることを第一に考える

- 記録・報告・相談体制を形骸化させない

- 店長は“守る立場”であることを繰り返し伝える

スタッフを守れる店長は、結果として「お客様にも信頼される存在」になります。

誰もが安心して働けるスーパーマーケットづくりを、明日から一緒に進めていきましょう。

コメント