棚割りとフェイス数の見直しで売上改善|データ活用の具体策とは?データ活用で売上が変わる!棚割りとフェイス数の最適化戦略

はじめに:棚割りとは「顧客への提案」

棚割りは、単なる商品の並べ方ではありません。それは、「お客様に何を、どう提案するか」という店舗の意思そのものです。

「なぜこの商品がここにあるのか?」――そこには戦略があります。

この記事では、POSデータなどの数字を根拠に、売場の棚割りとフェイス数(商品の前面陳列数)をどう最適化するかを、実例も交えて深掘りします。

棚割りとフェイス数の基本知識

棚割りとは?

棚割り(シェルフマネジメント)とは、売場の棚にどの商品をどの位置に、どれだけ配置するかを計画することです。

上段・中段・下段、目線・手元・足元の使い分けには明確な意図があり、それが売上に直結します。

フェイス数とは?

フェイス数とは、1つの商品が前面にどれだけ並べられているかを示す指標です。例えば、同じお茶のペットボトルが横に3本、縦に2段積まれていれば、フェイス数は6になります。

フェイス数は、

• 売上シェアの大きい商品

• 粗利率が高い商品

• トレンド商品

などを目立たせて回転率を高めるのに重要です。

なぜデータを使った棚割りが必要か?

勘と経験に頼らない売場づくり

「長年の経験でこの並びが売れる」といった勘や感覚に頼るのも重要ですが、それだけでは変化の早い市場に対応できません。

昨今では、POSデータや棚別収益を分析して、棚割りを“科学”する店舗が増えています。

データで売上構成を可視化する

POSデータを活用すれば、以下のような分析が可能です:

• 商品別売上・粗利・販売点数

• 時間帯別・曜日別の売上推移

• 客層・購買頻度・同時購入商品

こうした情報を元に「よく売れているのにフェイスが少ない」「粗利が高いのに目立っていない」といった“機会損失”を発見できます。

棚割り改善の手順と実践

ステップ1:データを集める

まずはPOSレジや棚割りツールから以下のデータを取得しましょう

• 商品別売上(週別・日別)

• 棚別売上・粗利構成

• 来店頻度と時間帯別データ

ここで重要なのは「商品ごとの利益貢献度」に着目すること。売れていても粗利が低ければ、フェイス数を減らす選択もあり得ます。

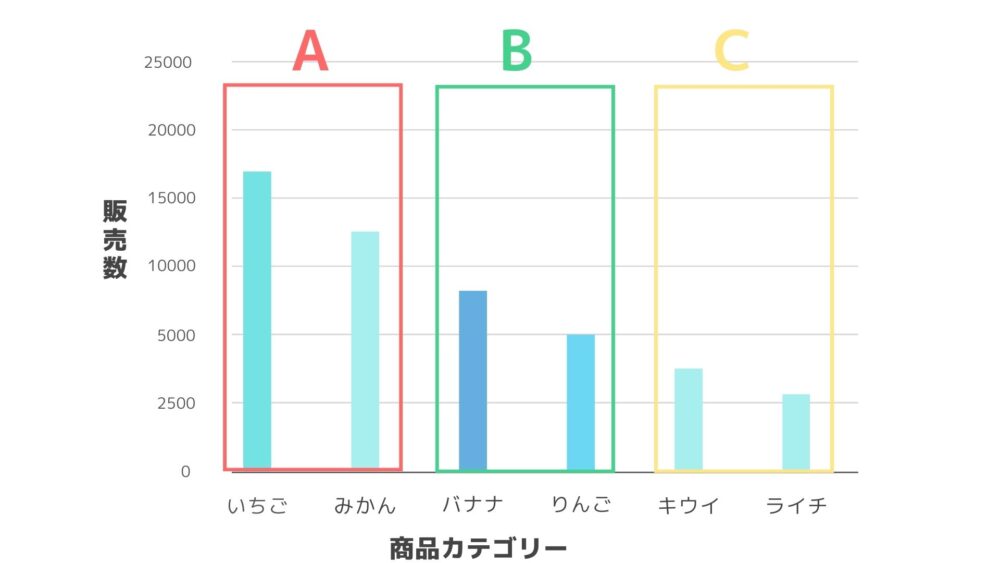

ステップ2:ABC分析で分類する

「売上高」や「販売点数」に基づいて商品を3つに分類します。

Aランク商品には多くのフェイス数を割り、Cランクはまとめて小規模展開するなどの調整が可能です。

ステップ3:棚割りを設計する

棚割りは次の3つの要素で設計します:

• 縦割り:ブランド別・シリーズ別で統一感を出す

• 横割り:価格帯別・ジャンル別で比較しやすくする

• ゴールデンゾーン:目線の高さ(1.2〜1.5m)に重点商品を配置

実際には、Aランク商品の中でもトレンド性が高く粗利もある商品を「中央・目線位置・複数フェイス」で展開するのが効果的です。

フェイス数調整のポイント

フェイス数が多すぎるとロスにつながる

多く見せたいからといって、フェイス数を増やしすぎると回転率が落ち、期限切れや在庫過多によるロスが発生します。

特に「冷蔵日配商品」はシビアです。

データを活かした最適化例

以下のようなデータ調整で成功した事例もあります:

- カット野菜の売上が上昇中 → 1フェイス→3フェイスに変更 → 売上2倍・廃棄率30%減

- フルーツゼリーが伸び悩み → 棚最下段→目線高さへ変更 → 販売点数1.8倍

- パン売場を価格帯別→シリーズ別に棚割り → 比較が容易になり、客単価アップ

- 第5章:おすすめのツール・運用ルール

運用のルールづくり

棚割りのPDCAを回すために、社内で以下のルールを設けると効果的です:

• 月1回、棚割り会議を実施

• 売上・粗利・廃棄を必ずセットで確認

• 新商品導入時はフェイス1、実績見て拡大

• ゴールデンゾーンのフェイスは3週ごとに入れ替え

棚割りで差がつく!実例から学ぶ成功ストーリー

実例A:売場改革で粗利率アップ

背景:ある地方スーパーでは、加工食品の粗利が伸び悩んでいた。

対策:

• 売上はあるが粗利が低い商品をカット

• 粗利の高いPB商品を中央に拡大配置

• ゴールデンゾーンに「おつまみ特集」などのテーマ陳列を導入

結果:

• 加工食品売場の粗利率が3ヶ月で4.5ポイント改善

• 客単価も5%上昇し、買上点数が増加

まとめ:数字と現場感覚を融合させた「売れる棚」づくりを

棚割りやフェイス数の最適化は、ただ見栄えを整えることではありません。

そこには「データをもとにお客様の購買行動を読み解く」マーケティングの視点が求められます。

今回ご紹介した手法は、どんな規模のスーパーでも今日から始められるものばかりです。

• POSデータで現状を把握

• A・B・C分析でメリハリをつける

• ゴールデンゾーンを活用

• フェイス数は「売上×粗利×回転率」で調整

これらを地道に積み重ねていくことで、売上・利益・ロスのバランスが取れた理想の売場が作られます。

コメント